○今治市認定こども園条例施行規則

平成27年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市認定こども園条例(平成26年今治市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園定数)

第2条 認定こども園の入園定数は、次のとおりとする。

名称 | 入園定数(人) |

吉海認定こども園 | 90 |

宮窪認定こども園 | 90 |

伯方認定こども園 | 130 |

上浦認定こども園 | 60 |

大三島認定こども園 | 60 |

(休園日)

第3条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する者(以下「1号認定子ども」という。)に対する休日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 学年始休業日 4月1日及び4月2日

エ 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日

オ 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの日

カ 学年末休業日 3月24日から3月31日までの日

(2) 1号認定子ども以外の子どもに対する休日

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日

(職員)

第4条 認定こども園に園長及び保育教諭を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 副園長

(2) 養護教諭

(3) 調理員

(4) 学校医及び学校薬剤師

2 園長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、園の事務を掌理する。

3 副園長は、上司の命を受けて職員を指揮し、園の事務を処理する。

4 保育教諭及び調理員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(教育時間及び保育時間)

第5条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前9時から午後3時まで

(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項各号の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、地域の実情に応じて教育時間及び保育時間を変更することができる。

(入園の手続)

第6条 条例第5条に規定する手続は、今治市保育の利用に関する規則(平成27年今治市規則第40号)第3条に規定する保育所の入所の手続の例による。

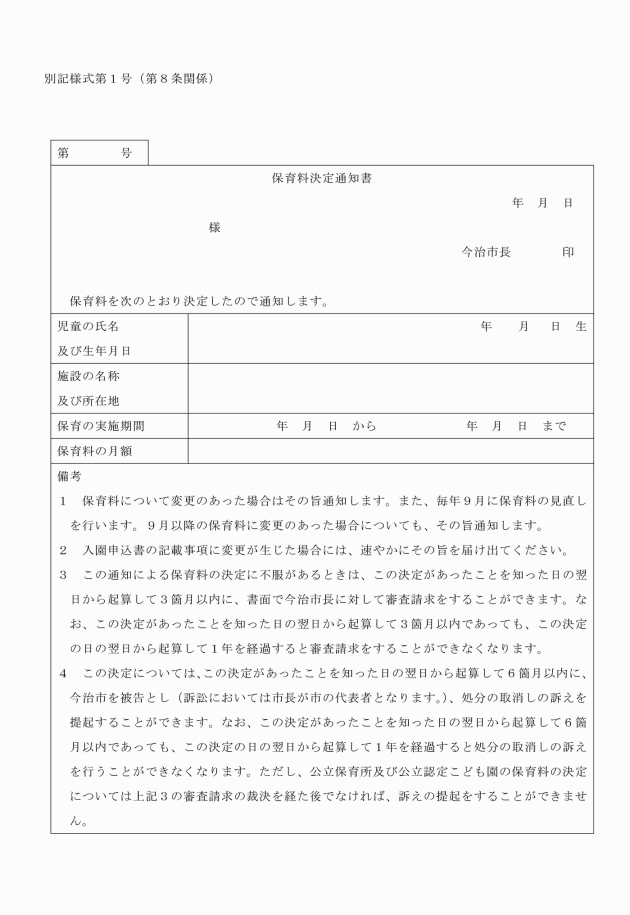

(保育料)

第7条 条例第7条に規定する保育料の額は、認定こども園が行う事業の区分に応じ、それぞれ今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則(平成27年今治市規則第39号)第6条に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、今治市外の市町村において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の教育・保育給付認定を受けた者に対しては、当該教育・保育給付認定を行った市町村が決定した同法第27条第3項第2号若しくは第29条第3項第2号に掲げる額又は第30条第2項第3号若しくは第4号の市町村が定める額を保育料とする。

(保育料の納付)

第9条 保育料は、毎月市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、口座振替の方法により納付する場合又は市長が特に認める場合は、この限りでない。

(退園の手続)

第10条 保護者(第6条第2項の規定により承諾を受けた保護者をいう。以下同じ。)は、子どもを退園させようとするときは、退園届を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は居所を変更したとき。

(2) 子どもが疾病その他の事由により5日以上欠席するに至ったとき。

(3) 子どもの身体に著しい変化があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、家庭の事情等に特に変化があったとき。

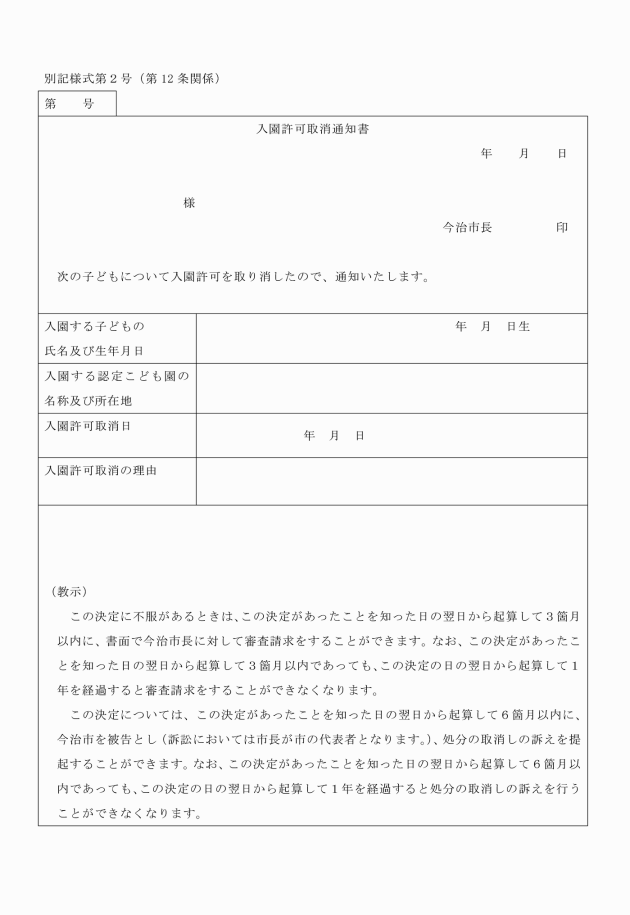

(入園の許可の取消し)

第12条 市長は、子ども(1号認定子どもを除く。)が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定める事由に該当しなくなったと認めたときは、認定こども園における入園の許可を取り消し、その旨を入園許可取消通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるものほか、認定こども園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 認定こども園の入園の許可その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。

附則(平成27年10月13日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月20日規則第40号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

延長保育料(月額)

階層区分 | 定義 | 金額 |

1 | 生活保護世帯等 | 0円 |

2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

3 | 市町村民税課税世帯 | 3,200円 |

備考

1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 市町村民課税非課税の区分は、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての保育のあった月の属する年度(保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の課税状況による。

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である世帯については、階層区分1を適用する。

別表第2(第7条関係)

一時預かり保育料(日額)

階層区分 | 一般型 | 幼稚園型 | 余裕活用型 | |

1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |

2 | 1階層を除く世帯 | 1,500円 | 800円 | 1,500円 |

備考

1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である世帯については、階層区分1を適用する。

別表第3(第7条関係)

乳児等通園支援事業保育料(時間額)

一般型 | 300円 |