施設について

ごあいさつ

村上海賊ミュージアムは、2004年10月に開館し、大変多くの来館者の方々に楽しんでいただいております。

戦国時代の乱世を生き抜いた村上海賊の足跡をたどることのできる当館は、瀬戸内海随一の多島美を臨み、「日本最大の海賊」と称された村上海賊の記憶を肌に感じることができます。また、日本独自の存在である「KAIZOKU」を世界へ発信し、子どもから大人まで楽しく、やさしく村上海賊について学べるミュージアムとなるよう活動に磨きをかけていきたいと思います。

みなさまのご利用とご支援をよろしくお願いいたします。

村上海賊ミュージアム館長 小野 倫良

キャラクター紹介

“日本最大の海賊”能島村上氏

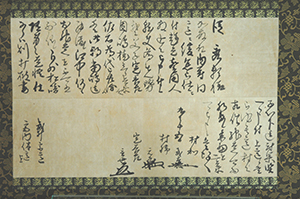

村上海賊(村上水軍)は、14世紀中頃から瀬戸内海で活躍した一族である。後世には三島村上氏などと呼ばれ、能島・来島・因島に本拠をおいた三家からなり、連携と離反を繰り返しつつも、互いに強い同族意識を持っていた。

彼らは、海の難所である芸予諸島で育まれた海上機動力を背景に、戦国時代になると瀬戸内海の広い海域を支配し、国内の軍事・政治や海運の動向をも左右した。来島城を本拠とする来島村上氏は伊予国守護の河野氏の重臣として活動した。因島村上氏は、周防国の大内氏に仕え、のちに中国地方の覇権を握った毛利氏の有力な海の勢力となった。

そしてここ宮窪に本拠を構えた能島村上氏が三家の中でもっとも独立性が強いとされ、特に村上武吉の時代には、毛利氏・大友氏・三好氏・河野氏といった周辺の戦国大名たちと、時に友好関係、時に敵対・緊張関係となりながらも独自の姿勢を貫いた。

日本を訪れた宣教師ルイス・フロイスは、能島村上氏を‟日本最大の海賊“と称した。

武吉および息子の元吉・景親の時代に全盛を謳歌する能島村上氏は、西は北部九州から東は塩飽諸島に至る海上交通を掌握した。平時には瀬戸内海の水先案内、海上警固、海上運輸など、海の安全や交易・流通を担う重要な役割を果たした。戦時には小早船を巧みに操り、「ほうろく火矢」など火薬を用いた戦闘を得意とした。また茶や香を嗜み、連歌を詠む文化人でもあった。

ところで昨今では、彼らを「村上水軍」ではなく、「村上海賊」と呼ぶことが多い。「水軍」は、江戸時代以降に用いられた呼称であり、明治から昭和初期には、近代海軍の前身と評価する見方が強かったため、このように呼ばれていた。しかし、「水軍」では彼らの多様な活動を表現できないため、最近では当時の古文書などに見える「海賊」と言う呼称を用いることが多くなってきている。

一般に「海賊」と聞けば、理不尽に船を襲い金品を略奪する無法者、いわゆる「パイレーツ」がイメージされるかもしれない。しかし、展示室をめぐるとき、「海賊」と呼ばれた人々が、必ずしもマイナスイメージで語られなかった時代があったことに気づくだろう。

猩々陣羽織

ご利用案内

- 開館時間

- 午前9時~午後5時

- 観覧料

- 一般:310円 学生:160円

団体割引(20人以上):大人一般250円、学生130円 - 休館日

- 毎週月曜日

(祝日の場合は原則翌日振替)

12月29日から1月3日まで