○今治市文書規程

平成17年1月16日

規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収受及び配布(第7条―第8条)

第3章 起案、合議及び決裁(第9条―第14条)

第4章 施行(第15条―第19条)

第5章 整理及び保存(第20条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、他に特別の定めのあるもののほか、今治市における文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 事務の運営に必要な一切の書類(図表、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によって作成されたものを含む。)、図書及び印刷物をいう。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 電子署名 今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年今治市規則第5号)第1条の2第1項第2号に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則第1条の2第1項第3号に規定する電子証明書をいう。

(5) 電子情報処理組織 各課の使用に係る電子計算機と各課からの送受信を受ける者の使用に係る電子計算機とを情報通信ネットワークで接続したものをいう。

(6) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する事務の処理を行うシステムをいう。

(7) 電子決裁 電子計算機を利用して承認、決裁等の操作を行うことをいう。

(8) 完結文書 文書のうち、組織的に共有し、又は管理するものであって、その処理が完了しているものをいう。

(文書処理の原則)

第3条 文書は、すべて正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

2 文書を作成し、又は取得した後における文書事務については、文書管理システムに登録するとともに、電子決裁の方法により行わなければならない。ただし、事案により紙文書への押印により承認、決裁等の処理を行うことができる。

(文書主管課長)

第4条 文書の適正な管理を図るため、文書主管課長を置き、文書審査の担当課長をもって充てる。

2 文書主管課長は、文書に関する事務を総括するとともに、次に掲げる事務を管理する。

(1) 文書及び物件の収受、配布及び発送

(2) 重要な文書の審査

(3) 書庫の管理

3 文書主管課長は、各課における文書管理事務が適正かつ円滑に実施されるよう改善指導を行うことができる。

(文書取扱主任)

第5条 各課に文書を取り扱う主任(以下「文書取扱主任」という。)を置く。

2 文書取扱主任は、課の文書事務について次に掲げる事務を管理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書等の発送手続に関すること。

(3) 文書事務の促進、改善及び指導に関すること。

(4) 文書整理、分類及び保管に関すること。

(5) 文書管理システムの円滑な運用に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、文書の取扱いに関すること。

3 文書主管課長は、文書事務に関する教育研修又は連絡調整を図るために必要がある場合は、文書取扱主任会議を開催することができる。

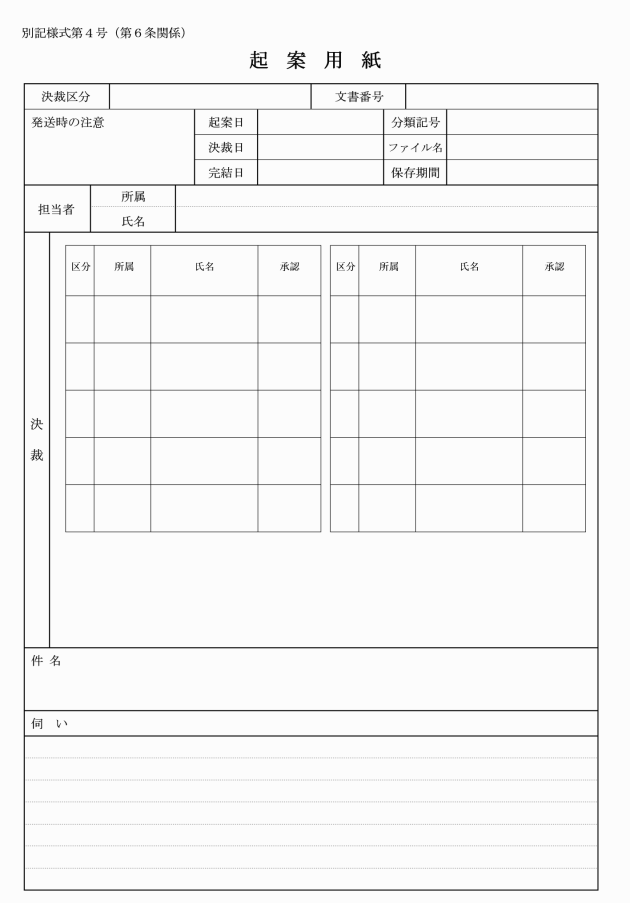

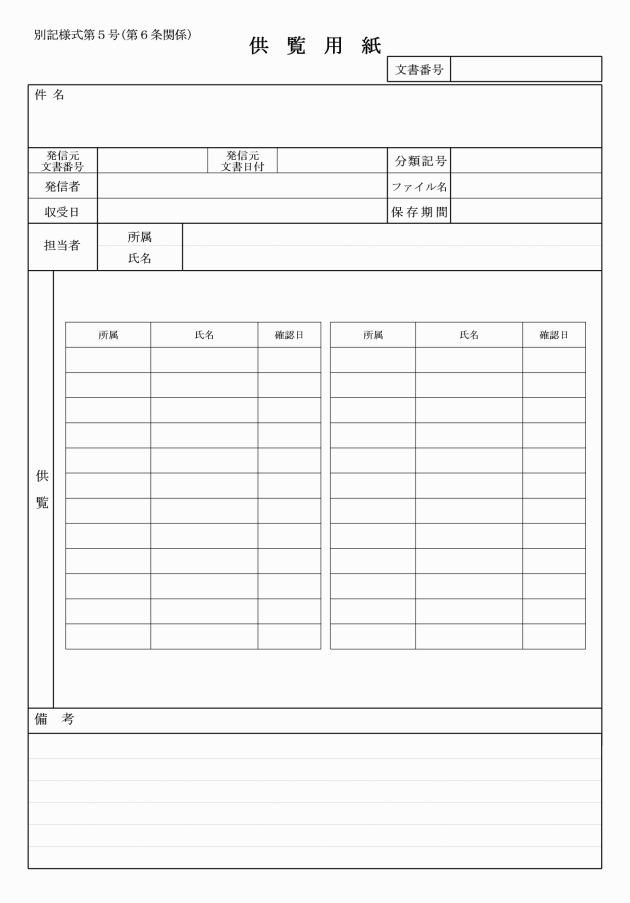

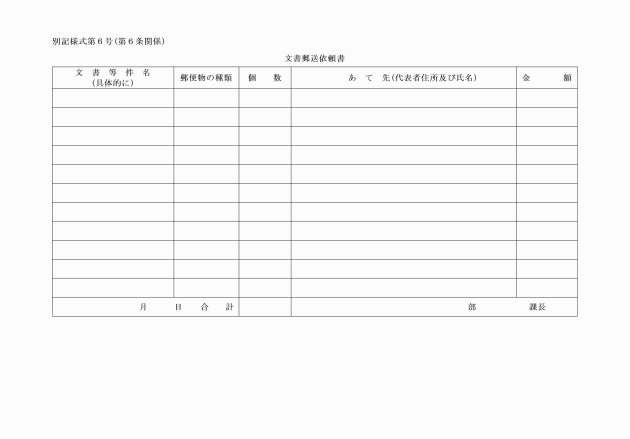

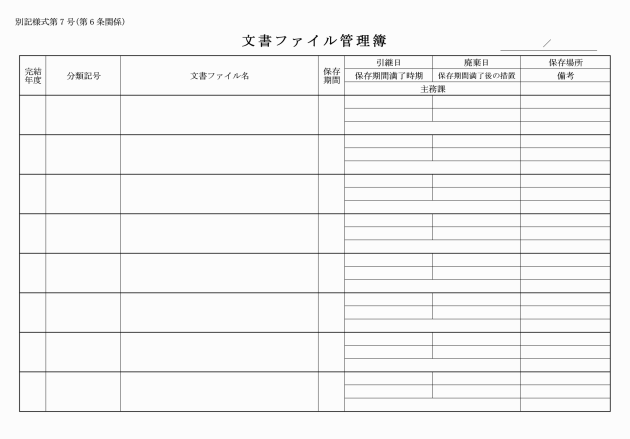

(帳票)

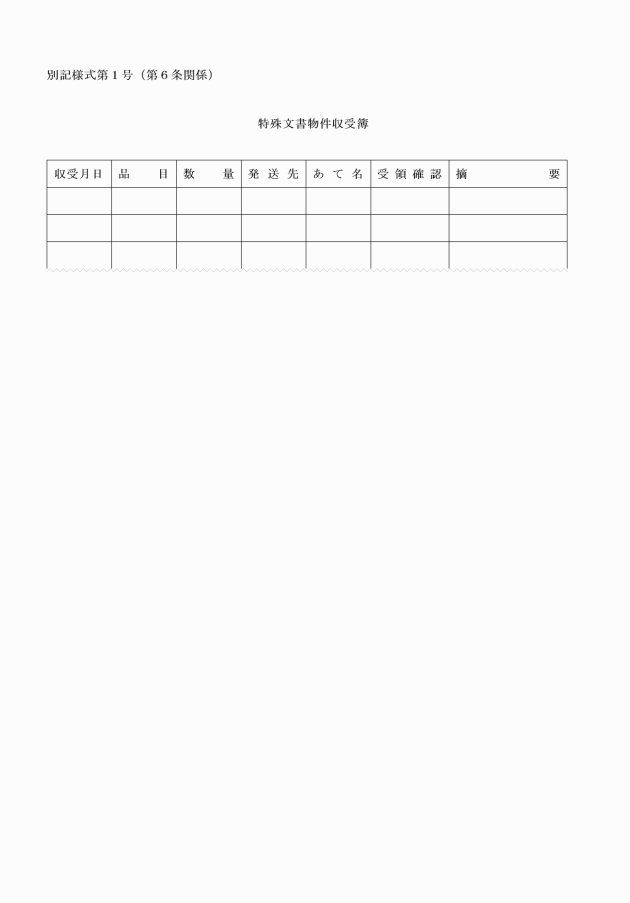

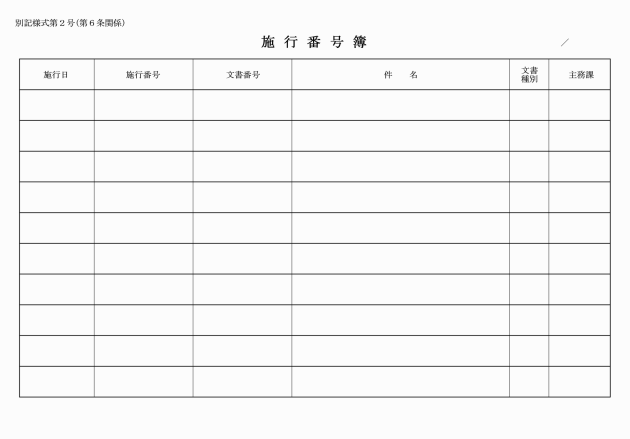

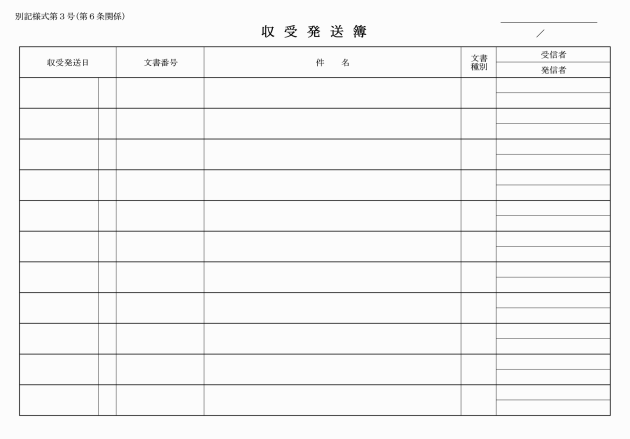

第6条 文書事務を処理するために必要な帳票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特殊文書物件収受簿(別記様式第1号)

(2) 施行番号簿(別記様式第2号)

(3) 収受発送簿(別記様式第3号)

(4) 起案用紙(別記様式第4号)

(5) 供覧用紙(別記様式第5号)

(6) 文書郵送依頼書(別記様式第6号)

(7) 文書ファイル管理簿(別記様式第7号)

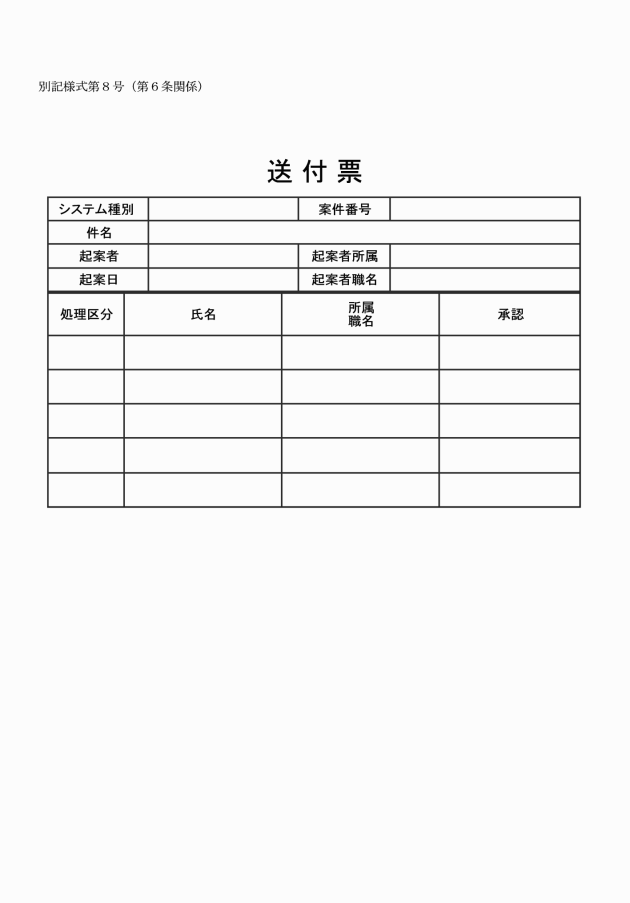

(8) 送付票(別記様式第8号)

第2章 収受及び配布

(収受及び配布)

第7条 市役所(福祉事務所以外の出先機関を除く。)に到着した文書等(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、文書主管課において収受し、次により処理しなければならない。

(1) 到着した文書等のうち配布先の明確なものは、開封せず、担当課又は受信者に配布し、閉封のままでは配布先が不明確なものは、開封して担当課に配布するものとする。

(2) 内容証明付文書、配達証明付文書、現金書留、簡易書留等書留による文書又は物件は、特殊文書物件収受簿に必要事項を記載の上、担当課長に配布し、署名又は受領印を徴しなければならない。

(3) ファクシミリ、電子郵便及び電報は、速やかに担当課に配布し、又は通知しなければならない。

(4) その内容が2課以上の所管事務に係る到着文書については、最も関係の深い課に配布するものとする。

(5) 郵便料金の不足又は未払のものは、官公署から発送されたものその他文書主管課長が必要があると認めるものに限り、料金を支払い、収受することができる。

(電子文書の収受及び配布)

第7条の2 電子情報処理組織により受信した電子文書は、速やかにその内容を確認しなければならない。この場合において、受信した電子文書に電子署名がされているときは、受信した当該電子文書の電子証明書を検証するものとする。

2 電子文書の内容が、他課の主管に属すると認められるときは、直ちに当該担当課に回付しなければならない。この場合において、前条第4号の規定を準用する。

(配布文書の処理)

第8条 担当課長は、到着文書については、次により処理しなければならない。

(1) 配布された文書は、文書管理システムに所定の事項を記録しなければならない。ただし、事案により申請書、届出書その他これらに類する文書であって1件ごとの収受登録になじまないもの、軽易なものについては、この限りでない。

(2) 前号の規定において、収受した文書が紙文書である場合には、これを電磁的記録に変換し、文書管理システムに記録管理するものとする。ただし、事案によって電磁的記録の変換に適さないと認められる場合は、文書管理システムから出力した送付票に当該文書を添付し回付することができる。

(3) 自課の所管に属しない文書が誤って配布された場合は、担当課が明らかなときは当該課へ、担当課が明らかでないときは文書主管課へ直ちに回付し、又は返付しなければならない。

(4) 配布を受けた文書は、課長自ら処理するもののほか、文書取扱主任を中心に当該事務担当者に処理方針を示して、遅滞なく処理させなければならない。

2 前項第2号の規定により、収受した文書が紙文書である場合には、必要に応じて余白に受付印(別記)を押し、収受するものとする。

3 課長は、配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、関係者に供覧後、完結するものとする。

4 課長は、配布を受けた文書が起案による処理を要するものの、早急に処理することができないときは、文書取扱主任者を中心にその旨、処理の方針等を付記し、前項に準じて供覧をしなければならない。

第3章 起案、合議及び決裁

(起案)

第9条 決裁を受ける必要のある文書は、文書管理システムにより起案しなければならない。ただし、第3条第2項ただし書き及び同条第3項の規定により起案するものは、この限りでない。

(1) 担当課名、起案者名、起案年月日その他所要の事項を漏れなく記入すること。

(2) 内容のよくわかる適切な標題を付けること。

(3) 文案は、今治市公用文に関する規程(平成17年今治市規程第9号)を遵守し、簡潔明りょうに記載すること。

(4) 必要により簡単な起案理由、根拠となる法規の条項及び予算関係事項を記載すること。

(5) 処理の経過をわかりやすくするための関係書類を添えること。ただし、これにより難いときは、関係書類の内容を抜書きした書類を添付すること。

(6) 添付する資料に紙文書がある場合は、第8条第1項第2号の規定に準じて処理を行うものとする。

(決裁の区分)

第10条 文書は、市長の決裁又は供覧を要するものを甲、副市長の決裁又は供覧を要するものを乙、部長の決裁又は供覧を要するものを丙、局長の決裁又は供覧を要するものを局、課長の決裁又は供覧を要するものを丁、支所長の決裁又は供覧を要するものは支、支所の課長の決裁又は供覧を要するものは戊、出先機関の長(支所長を除く。)限りのものを己とし、それぞれ甲乙丙局丁支戊己の区分を文書上部欄外に記載しなければならない。ただし、福祉事務所長の決裁又は供覧を要するものを所とし、税務長の決裁又は供覧を要するものを税とし、会計管理者の決裁又は供覧を要するものを会ととする。

(合議)

第11条 他の部課に関係のある事案は、その部課長等の合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議を受けたときは、速やかにその所管事項について審査し、調査その他の理由により処理の日時を要するときは、その旨を担当の部課長等に通知しなければならない。

3 合議を受けた事案について異議があるときは、担当の部課長等に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

4 事案が当初の起案の趣旨と異って決裁されたときは、起案者はその旨を合議した部課長等に連絡しなければならない。

5 合議を受けた部課長等は、必要に応じ、担当の部課長等に合議文書の写しの交付を求めることができる。

第12条 削除

(公示の処理)

第13条 今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)及び今治市公告式規則(平成17年今治市規則第2号)によって行う公示令達(条例、規則等他の公示令達文書と分けて整理する場合は、それぞれの番号)は、文書管理システムに必要事項を記載したうえで行うものとする。

(議案等の処理)

第14条 議案その他市議会へ提出する必要がある文書は、決裁後直ちに財政担当課長に送付しなければならない。

第4章 施行

(記号、番号及び日付の整理等)

第15条 記号、番号及び日付の整理等は、次によるものとする。

(1) 公示令達に付する番号は、その種類ごとに暦年による一連番号とする。

(2) 文書に付する番号は、年度による一連番号とする。

(3) 発送文書は、文書管理システムにより取得した文書に付する番号を用いて発送することができる。

(4) 文書の記号は、部課の頭文字(支所においては、支所の頭文字に課の頭文字)を用いる。ただし、これによっては他の部課又は他の支所と区別できないときその他事務の都合により必要があるときは、部課又は支所の頭文字以外の文字を単独で又は併せて用いることができる。

(5) 市議会に提出する議案等には、暦年による一連番号を付けるものとする。

(公印等の使用)

第16条 施行文書には、今治市公印規則(平成17年今治市規則第15号)又は今治市電子署名規程(令和4年今治市規程第3号)の定めるところにより、次の各号に掲げる文書において公印を使用するものとする。

(1) 法令等の規定により公印の使用が義務づけられている文書

(2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

(3) 特定の事実を証明する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認められる文書

2 前項各号のいずれにも該当せず公印の使用を省略したときは、可能な限り発信者の氏名の下に「(公印省略)」と明記するものとする。

3 公印を使用する場合は、公印を保管する部署に対し、公印使用承認の依頼を行い、承認を受けるものとする。

(郵送手続)

第17条 郵送により発送する文書等は、文書郵送依頼書を添えて、文書主管課に回付しなければならない。ただし、文書主管課長が指定した出先機関等から発送する文書については、この限りでない。

2 前項の回付期限は、月曜日から金曜日までの所定の時間とする。ただし、急を要するものについては、この限りでない。

3 郵送物は、種類別に分類し、料金後納の方法により発送するものとする。ただし、料金後納の方法により難いときは、郵便切手等を使用することができる。

4 課長(文書主管課長を含む。)は、切手等の受入れ又は払出しの状況を明らかにするよう記録を整理しなければならない。

5 電子文書の発送については、市長が別に定める。

(文書の完結)

第19条 文書の完結は、決裁日、施行が完了した日又は履行が完了した日を完結日とする。

第5章 整理及び保存

(文書の整理)

第20条 文書は、文書取扱主任を中心に常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、非常災害時に際し必要な処理ができるようにしておかなければならない。

(文書の分類及び保存年限)

第21条 文書の分類及び保存年限については、別に定める文書分類表による。

2 時効の定めがある事件に関する文書は、その時効の年限以上の必要期間保存しなければならない。

3 文書の保存年限の起算は、年度によるものにあってはその完結した日の属する年度の翌年度4月1日とし、暦年によるものにあってはその完結日の属する年の翌年の1月1日とする。ただし、出納の証ひょう類については、当該出納に係る決算年度の翌年度6月1日とする。

4 文書取扱主任は、文書管理システムを用いて年度当初又は年度途中において文書ファイルを作成し、自らの部署に関する文書分類については適宜見直しを行い、年度ごとに適正な分類に基づいて文書を管理するものとする。

(完結文書の保管)

第22条 文書は、担当課において次に掲げる基準に従い編集しなければならない。

(1) 文書は、年度によって編集しなければならない。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。

(2) 編集保存上必要がある場合は、数年分を併し、又は1年分を数冊に分けて編集することができる。

(3) 事件が2年以上にわたるものは、完結した年又は年度に属する文書として編集するものとする。

(4) 編集した文書が紙文書の場合には、文書管理システムから出力される表紙及び背表紙を付け、その表紙及び背表紙に、編集年又は編集年度、簿冊名、保存年限、文書が紙文書の場合分類番号及び担当部課名を記載しなければならない。

(5) 文書に附属する図表、ひな形、パンフレットその他で本書と併せて編集することが不便なものは、別に編集し、双方にその旨を記載しておくものとする。

2 文書管理システムには、完結文書の保管のために次に掲げる措置を施すものとする。

(1) 毀損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。

(2) 定期的なバックアップ等の措置を講じること。

(書庫)

第23条 書庫は、文書主管課長が管理する。

2 書庫は、常に整頓し、簿冊の虫害又は湿り等の予防に留意しなければならない。

(持ち出し)

第24条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、担当課長が事務執行上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(文書の廃棄)

第25条 課長は、随時又は定期に文書の管理を確認し、課内、書庫内等の自課の所管する文書中保存年限の過ぎた文書を廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄は、裁断、焼却その他復元できない方法により処理しなければならない。

3 課長は、保存期間満了後の文書を保存する必要がある場合は、文書主管課長との協議の上、当該文書の保存期間を延長することができる。この場合において、文書管理システムに所定の事項を記録するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、文書主管課長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今治市文書規程(昭和44年今治市規程第7号)、波方町文書事務規程(平成13年波方町規程第4号)、吉海町文書事務取扱規程(平成13年吉海町規程第2号)、宮窪町文書事務取扱規程(平成13年宮窪町規程第3号)、上浦町文書事務取扱規程(昭和53年上浦町規程第2号)、大三島町文書事務規程(昭和57年大三島町訓令第6号)若しくは菊間町文書取扱規程(平成11年菊間町訓令第1号)又は解散前の今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合文書規程(次項においてこれらを「合併等前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

3 合併前の規程により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の規程の例による。

附則(平成18年3月31日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第5条、第8条及び第11条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規程施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

附則(平成19年9月7日規程第10号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月30日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規程第7号)

(施行期日)

1 この規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第15条第2号の規定は、令和3年1月1日以後に取得し、又は発送する文書について適用する。

附則(令和3年3月30日規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月27日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月28日規程第7号)

この規程は、令和6年9月1日から施行する。